Cybercrime im Corona-Deckmantel

Bekannte Phänomene in neuem Gewand

Von PR Martin Hoch M.A., Büchenbeuren1

Weltweit führte das „Coronavirus SARS-CoV-2“ zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Nahezu alle Aktivitäten der analogen Welt haben sich deshalb verstärkt in den digitalen Raum verlagert: Die Arbeit im Homeoffice, der Kontakt mit Familie und Freunden oder auch der Einkauf von Artikeln des täglichen Bedarfes finden nunmehr verstärkt virtuell statt. Dadurch eröffnet sich auch für Cyberkriminelle ein neuer Angriffsvektor, die sich teils bekannter modi operandi bedienen, um personenbezogene Daten, Zugangsinformationen oder Finanzmittel zu erlangen. Dieser Artikel betrachtet die Abwandlungen bekannter Cybercrime-Phänomene in COVID-19-Zeiten und setzt sich mit den besonderen Faktoren auseinander, die aufgrund der Pandemie eine Viktimisierung ggf. begünstigen.

1 Einleitung: COVID-19 als virtuelle Pandemie

Das seit Anfang 20202 weltweit grassierende Virus führte zu bisher nie dagewesenen Herausforderungen auf allen Ebenen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die sich – auch nach der Hochphase im 1. Halbjahr – insbesondere in Form von Einschränkungen manifestieren. Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Reduzierung der Reproduktionszahl3 sind hinlänglich bekannt: Schließung von Restaurants, Hotels und öffentlichen Einrichtungen, Reduzierung des Flugbetriebes und des öffentlichen Personennahverkehrs, das Einhalten eines physischen Sicherheitsabstandes von mind. 1,5 bis 2 Metern, Kontaktbeschränkungen und der Erlass von Corona-Landes-Verordnungen zur Regelung bestimmter verbreitungskritischer Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit4. Sie alle sollten zur Abflachung der exponentiellen Infektionskurve5 beitragen. Seit Mai 2020 werden die verhängten Maßnahmen zwar gelockert, von einem gesellschaftlichen „Normalzustand“ kann aber nach wie vor nicht die Rede sein.

Aus kriminologischer Sicht ist insbesondere die Entwicklung der Kriminalität während dieser Beschränkung des öffentlichen Lebens von Interesse. Naheliegend ist, dass Straftaten der Straßenkriminalität durch die Verwaisung von Innenstädten und Fußgängerzonen deutlich zurückgehen.6 Demgegenüber stehen die Entwicklungen im Cybercrime-Sektor. Zeigte Cyberkriminalität in den vergangenen Jahren bekanntermaßen eine kontinuierlich steigende Tendenz7, so werden virtuelle Delikte durch die genannten Corona-bedingten Entwicklungen noch zusätzlich begünstigt. Denn während das analoge Leben zur Viruseindämmung umfassend beschränkt wird, kann das Leben im virtuellen Raum nach wie vor uneingeschränkt stattfinden: Die berufliche Tätigkeit verlagert sich in das Homeoffice, Familie und Freunde werden per Videochat oder Telefonanruf kontaktiert, der Einkauf erfolgt via Online-Shopping, und E-Mail-Programme ersetzen die ansonsten alltäglichen Gespräche.

Natürlich existierten virtuelle Ansteckungsgefahren („Computerviren“) bereits vor der COVID-19-Pandemie. Aber die verstärkte Nutzung von Online-Services in privaten und beruflichen Bereichen eröffnet neue Einfallstore und schafft kritische Schnittstellen, die von Cyberkriminellen noch gezielter und kreativer als bisher ausgenutzt werden können. Insofern ist COVID-19 nicht nur ein ernst zu nehmendes Gesundheitsrisiko in der analogen Welt, sondern auch ein Cyberrisiko, das sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Behörden tangiert. Es lässt sich sogar konstatieren, dass der Einfluss von COVID-19 auf Cybercrime im Vergleich zur restlichen Kriminalität am auffälligsten und deutlichsten ist8, da es den Cyberkriminellen bisher sehr schnell gelungen ist, sich den neuen Rahmenbedingungen anzupassen und bestehende Ängste sowie Unsicherheit der Opfer für ihre Zwecke auszunutzen. Sogar die Underground Economy9 beschreitet in Teilen neue Wege jenseits von Betäubungsmittel- und Waffenhandel, indem COVID-19-bezogene Artikel angeboten werden.10

2 Kriminalitätsfaktoren

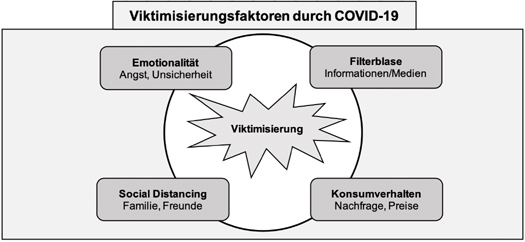

Um zu erfassen, warum bestimmte Cybercrime-Phänomene gerade in Zeiten der Viruspandemie neue Formen annehmen und die Täter nach wie vor erfolgreich sind, hilft eine Betrachtung der mit COVID-19 verbundenen gesellschaftlichen Auswirkungen weiter. Sie lassen sich als Viktimisierungsfaktoren beschreiben. Kumuliert tragen sie zur Steigerung der personenbezogenen Vulnerabilität bei und können letztlich die Opferwerdung zumindest begünstigen (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Viktimisierungsfaktoren für Cybercrime (eigene Visualisierung).

2.1 Konsumverhalten

Der anfängliche rasante Anstieg an Infizierten führte schlagartig zu einer stark erhöhten Nachfrage bspw. an Schutzausstattung und Reinigungsmitteln; nicht nur bei medizinischem Personal, sondern bei allen Teilen der Gesellschaft. Aber auch andere Konsumgüter des täglichen Bedarfes erfuhren eine erhöhte Nachfrage. Besondere Stilblüten entwickelten Hamsterkäufen von Toilettenpapier, Mehl und Nudeln, was teilweise zu leeren Regalen in den Supermärkten führte.11 Dabei ist der bloße Glaube darüber, dass ein Gut knapp werden könnte, bereits ausreichend, um das Kaufverhalten weiter zu fördern. Im Ergebnis kaufen immer mehr Menschen Waren, deren erhöhte Nachfrage zunächst nicht befriedigt werden kann; der Eindruck der Knappheit verstärkt sich insofern wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Als Nebeneffekt wird aufgrund der großen Nachfrage u.U. der Preis vermeintlich knapper Waren (z.B. Schutzmasken) erhöht.

2.2 Emotionalität

Zu der erhöhten Konsumgüternachfrage tritt aus emotionaler Sicht eine diffuse Angst, die als „Hintergrundrauschen“ bereits sublim Menschen beeinflussen kann. Sie gründet sich auf der Unsicherheit vor einer möglichen Ansteckung mit einem an sich geruchs- und geschmacklosen sowie unsichtbaren Virus und der Ungewissheit der künftigen Entwicklungen. Neben die Infektionsangst tritt eine Verunsicherung über die private oder finanzielle Zukunft hinzu. Der Effekt wird auch deshalb noch verstärkt, weil eine derartige Krise, die als Bedrohung für das eigene Leben (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Zusammenbruch des Gesundheitssystems) wahrgenommen werden kann, in den letzten Jahrzehnten einmalig ist. Während die Weltkriegsgenerationen ein gewisses Anpassungsverhalten auf existenzielle Bedrohungen entwickelten, sind derartige Situationen für die heutigen Generationen höchst außergewöhnlich.

Service

Aktivitäten

Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.

Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe

Meist gelesene Artikel

RSS Feed PolizeiDeinPartner.de

PolizeideinPartner.de - Newsfeed

-

Wie Betrüger Künstliche Intelligenz nutzen

Wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, dass eine Überweisung getätigt wurde, die wir nicht...

-

Datenklau durch Scraping

Es gehört mittlerweile schon zur Normalität des Internets, dass immer wieder Fälle von...

-

Mehr Falschgeld in Deutschland

Ein Dutzend Vermögende sind 2023 in Deutschland beim Barverkauf ihrer teuren Uhren oder Autos von...

-

Verbraucherschutz-Training für Jugendliche

Gefahren durch Fake-Shops und Cyberkriminelle

-

Sommerreifen mit Bedacht wechseln!

Kälteeinbrüche auch im April möglich

-

Mehr Informationssicherheit für Feuerwehren

BSI und Feuerwehrverband starten gemeinsame Initiative

-

Statistik: Zahl der Verkehrstoten ist 2023 gestiegen

TÜV und DVR fordern Konsequenzen