Subjektive Sicherheit und der Einfluss sozialdemographischer Merkmale. Ergebnisse von Bürgerbefragungen

Von Prof. Dr. Anton Sterbling, Diplomsoziologe, Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Mit Fragen der subjektiven Sicherheit in ihren verschiedenen Facetten beschäftigt sich eine Vielzahl älterer und neuerer sozialwissenschaftlicher und insbesondere kriminologischer und psychologscher Arbeiten, die zum Teil als Begleitforschungen praktischer Polizeiarbeit sowie lokaler oder regionaler Präventionsvorhaben durchgeführt wurden (Feltes 1995; Tücke 2000; Tücke 2002; Dölling u.a. 2003; Kury u.a. 2004; Naplava 2007; Goritzka 2008; Baier u.a. 2009). Bei anderen solcher Arbeiten handelt es sich aber auch um Teilauswertungen bundesweiter Umfragen zu verschiedenen Lebensbereichen oder um Befunde aus Wohlfahrtssurveys oder Ergebnisse international vergleichender Untersuchungen (z.B. Babl 1993; Noll 1994; Noll/Weick 2000; Dittmann 2005; Dittmann 2011).

„Verbrechensangst“, „Kriminalitätsfurcht“, „Viktimisierungsgefahren“, „Sicherheitsgefühl“ sind Begriffe, die in wissenschaftlichen Analysen und Debatten um die innere Sicherheit eine wichtige Rolle spielen (Dreher/Feltes 1998; Schneider 2001; Oberwittler/Karstedt 2004; Zimmermann 2005; Feltes u.a. 2006; Wurtzbacher 2008; Schwind 2009; Ziegleder u.a. 2011). In diesem Kontext gibt es eine Reihe gängiger Erkenntnisse und entsprechender Theoreme, die sich bewährt haben und die doch auch immer wieder erneut kontrovers diskutiert werden, so dass weitere empirische Überprüfungen durchaus sinnvoll erscheinen.

So wird häufig der „Konstruktcharakter“ der Verbrechensfurcht hervorgehoben (Reuband 1999; Kury u.a. 2004), auf die „Broken Windows-Theorie“ hingewiesen (Füllgrabe 2000; Hermann/Laue 2003), das „Kriminalitäts-Furcht-Paradoxon“ angesprochen (Schwind 2009; Herbst 2011) wie auch auf verschiedene andere, gleichsam übergreifende sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze der Kriminalitätsfurcht aufmerksam gemacht (Sterbling 2009). Auf solche theoretische Ansätze und daraus sich ergebende empirische Fragen beziehen sich die folgenden Ausführungen wie auch die gesamte Untersuchungsreihe, die diesen zu Grunde liegt.

Es handelt sich bei dieser Reihe um insgesamt sechs schriftliche Bürgerbefragungen zur subjektiven Sicherheit und Lebensqualität, die zwischen 1998 und 2012 in den Städten Hoyerswerda (1998, 2002, 2008) und Görlitz (1999, 2004, 2012) durchgeführt wurden. Dazu liegen Untersuchungsberichte in Form von Buchpublikationen (Burgheim/Sterbling 1999a; Burgheim/Sterbling 2000; Sterbling/Burgheim 2004a; Sterbling/Burgheim 2006a; Sterbling 2008; Sterbling 2013) sowie u.a. auch in dieser Zeitschrift veröffentlichte Teilergebnisse zu spezifischen Einzelaspekten vor (Burgheim & Sterbling 1999b; Sterbling & Burgheim 2004b; Sterbling & Burgheim 2006b). Befragt wurden jeweils 2.000 zufällig gezogene Bürger beider Städte aus der Bevölkerung über 14 Jahren. Die Nettorücklaufquoten lagen bei allen Untersuchungen zwischen 34 und 48 Prozent, und bei der letzten 2012 in Görlitz bei etwas über 40 Prozent. Die verwendeten Fragebogen, die zwischen 60 bis 75, größtenteils geschlossene Fragen umfassten, wurden zwar auch an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst. Die Kernfragen blieben aber identisch, so dass sowohl eine Analyse längerfristiger Entwicklungsverläufe wie auch systematische Vergleiche zwischen beiden Städten auf dieser Datengrundlage möglich erscheinen.

In den folgenden Ausführungen sollen wichtige Aspekte und Entwicklungsmuster der subjektiven Sicherheit, wie sie aus unserer Untersuchungsreihe hervorgehen, dargestellt werden. Dabei soll auch und nicht der Einfluss relevanter sozialdemographischer Variablen im Sinne der Überprüfung der angedeuteten Theoreme systematisch mit analysiert werden. Zugleich soll kenntlich gemacht werden, dass deren Veränderung im Zeitverlauf – etwa im Sinne einer fortschreitenden Alterung der befragten Bevölkerung – deutliche Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl insgesamt hat.

Befunde zur subjektiven Sicherheit und deren Entwicklung

Kury und Obergfell-Fuchs stellten im Jahr 2003 zur Entwicklung der Verbrechensfurcht in Ost- und Westdeutschland seit der deutschen Vereinigung fest: „Relativ rasch nach der Wende (1991) waren die Ängste der Ostdeutschen, Opfer einer Straftat zu werden, hiernach bereits ausgeprägter als bei den Westdeutschen. Das ist vor dem Hintergrund der erheblichen Verunsicherung direkt nach der Wende, der rasch zunehmenden Kriminalitätsbelastung, des Erlebens der „Unfähigkeit“ der Polizei, das „Kriminalitätsproblem“ in den Griff zu bekommen und der Zunahme der Kriminalitätsberichterstattung in den Medien verständlich. 1991 war dieser Prozess bereits voll im Gange. (...) Im Laufe der Zeit dürften sich die Bürger mehr und mehr an die neue Situation gewöhnt haben, was auch zu einem Rückgang der Verbrechensfurcht ab 1996 beigetragen haben dürfte. Ab 1996 sinken die Verbrechensfurchtwerte in beiden Landesteilen mit Ausnahme des Jahres 2000, wo sich jeweils ein kurzfristiger Anstieg zeigt. Auch nähern die Verbrechensfurchtwerte sich in beiden Landesteilen insbesondere 2002 erheblich an. Im Vergleich zu 1991 erreichen sie in Westdeutschland etwa denselben Wert, in Ostdeutschland sinken sie deutlich ab.“ (Kury/Obergfell 2003, S. 12; Noll/ Weick 2000; Dittmann 2005). Lag der Anteil der Menschen, die sich in Ostdeutschland „große Sorgen“ über die Kriminalitätsentwicklung machten, zwischen 1994 und 1997 noch über 70 Prozent und zwischen 1997 und 2001 noch über 60 Prozent, so sank dieser Anteil sodann bis 2004 auf etwa 40 Prozent (Statistisches Bundesamt 2006, S. 535). Im Jahr 2009 machten sich in Ostdeutschland nur noch 37 Prozent und in Westdeutschland 33 Prozent wegen der Kriminalitätsentwicklung „große Sorgen“ (Dittmann 2011, S. 297 f).

Gegenüber dem allgemeinen Trend eines starken Anstiegs der Kriminalitätsfurcht bis Mitte der 1990er Jahre und eines tendenziellen Rückgangs in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre und danach ergaben unsere ersten Untersuchungen in Hoyerswerda und in Görlitz eine gewisse Verzögerung im Sinne eines Beharrens auf einem relativ hohen Niveau der Kriminalitätsfurcht bis Ende der 1990er Jahre – ein Niveau, das nicht nur deutlich höher als in westdeutschen Städten, z.B. in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen, lag (Feltes u.a. 1995; Tücke 2000), sondern sich teilweise auch auffällig ungünstiger als die Vergleichswerte in Ostdeutschland darstellten. In unseren Untersuchungen ließ sich erst nach 2000 und in den Folgejahren bis mindestens 2004 eine Verbesserung des allgemeinen Sicherheitsgefühls und danach eine Stagnation bzw. erneute tendenzielle Verschlechterung feststellen, die sich teilweise auch durch den rapiden Wandel der Altersstruktur der Bevölkerung erklären lässt (Sterbling 2010).

Wie immer wieder herausgestellt und empirisch belegt wurde, muss die subjektiv empfundene Furcht, Opfer einer strafbaren Handlung zu werden, nicht mit der tatsächlichen Bedrohungssituation übereinstimmen. Zudem ist die Kriminalitätsfurcht recht ungleich in der Bevölkerung verteilt. Sie hängt ebenso von der persönlichen Lebenssituation und von den früheren Erfahrungen ab wie mit bestimmten sozialdemographischen Merkmalen wie Alter und Geschlecht zusammen. Gleichwohl ist Kriminalitätsfrucht ein aussagekräftiger Indikator der Lebensqualität (Reuband 1992).

Um die Entwicklungen der Kriminalitätsfurcht im gesamten Zeitraum der sechs durchgeführten Untersuchungen, also zwischen 1998 und 2012, valide und ausreichend differenziert zu erfassen, wurde auf einen Satz von acht Fragen zurückgegriffen, die sowohl eine systematische intertemporale Betrachtung wie auch Vergleiche zwischen den Städten Görlitz und Hoyerswerda ermöglichen. Zudem soll die Relevanz einzelner sozialdemographischer Merkmale (Alter, Geschlecht, Stadtteil u.ä.) im Sinne der angesprochenen Theoreme mitreflektiert werden. Dabei kann man die Fragen zur Kriminalitätsfurcht drei verschiedenen Bereichen zuordnen.

Dem affektuellen oder emotionalen Bereich der subjektiven Sicherheit sind folgende Fragen zuzurechnen: a) „Wie sicher fühlen Sie sich oder würden Sie sich fühlen, wenn Sie hier in Ihrer Wohngegend nachts draußen alleine sind bzw. alleine wären?“, b) „Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Wohngegend?“, c) „Haben Sie in Ihrer Wohngegend nachts draußen alleine Angst, Opfer einer Straftat zu werden?“, d) „Fürchten Sie sich davor, nachts allein in Ihrer Wohnung zu sein?“

Auf einen kognitiven Aspekt der subjektiven Sicherheit bezieht sich die Frage: e) „Wie oft denken Sie daran, selbst Opfer einer Straftat zu werden?“ Dem verhaltensbezogenen oder konativen Bereich zuordenbar sind die Fragen: f) „Als Sie das letzte Mal abends ausgegangen sind, haben Sie sich von einer anderen Person begleiten lassen, damit Ihnen nichts zustößt?“, g) „Als Sie das letzte Mal abends ausgegangen sind, haben Sie bestimmte Straßen oder Orte gemieden, um zu verhindern, dass Ihnen etwas zustößt?“

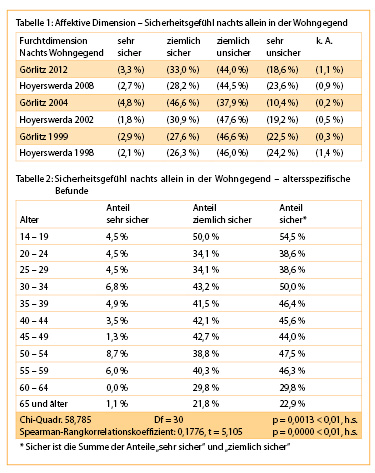

Zunächst soll auf die sogenannte „Standardfrage“, also auf die Frage nach dem Sicherheitsgefühl nachts allein in der Wohngegend, näher eingegangen werden (Tabelle 1).

Im Rahmen der Görlitzer Untersuchung 2012 wurde ein Anteil von 62,6 Prozent der Befragten ermittelt, die sich „nachts allein in der Wohngegend“ entweder „sehr unsicher“ oder „ziemlich unsicher“ fühlen. Wie ebenfalls zu entnehmen ist, liegt der Anteil derjenigen, die sich bei der Befragung 2012 in Görlitz „sehr sicher“ (3,3 Prozent) oder „ziemlich sicher“ (33,0 Prozent) fühlen, mit insgesamt 36,3 Prozent zwar höher als 1998 (28,4 Prozent) sowie 2002 (32,7 Prozent) und auch 2008 (30,9 Prozent) in Hoyerswerda und 1999 in Görlitz (30,5 Prozent), aber zugleich auffällig niedriger als bei der Befragung 2004 in Görlitz, als 4,8 Prozent mit „sehr sicher“ und weitere 46,6 Prozent mit „ziemlich sicher“ antworteten, also sich über die Hälfte der Befragten (51,4 Prozent) vorwiegend sicher fühlten.

Angesichts dieser Entwicklungen sollte eine detailliertere Analyse vorgenommen werden. Zunächst betrachten wir den Einfluss des Alters im Hinblick auf das Sicherheitsgefühl nachts allein in der Wohngegend, der sehr deutlich (Spearman-Rangkorrelationskoeffizient: p = 0,0000 < 0,01, h.s., Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0013 < 0,01, h.s.) gegeben erscheint, wie sich auch im Detail zeigt (Tabelle 2).

Liegt der Anteil derjenigen, die sich nachts allein in der Wohngegend „sehr sicher“ oder „ziemlich sicher“ fühlen bei den 14 bis 19-Jährigen bei 54,5 Prozent und bei den 30 bis 34-Jährigen bei 50 Prozent der Befragten und bei allen Altersgruppen bis zu 59 Jahren bei über 38 Prozent, so sinkt dieser Anteil bei den 60 bis 64-Jährigen auf unter 29,8 Prozent und bei den 65-Jährigen und älteren auf 22,9 Prozent.

Dadurch, dass sich in Görlitz der Anteil der 65-Jährigen und älteren in der von uns als relevant betrachteten Bevölkerung von 20,3 Prozent 1999 über 23,9 Prozent 2004 auf 32,6 Prozent erhöht hat und die über 64-Jährigen nunmehr mit einem Gewicht von knapp einem Drittel in der Nettostichprobe vertreten sind (Sterbling 2013, S. 44), wirkt sich dies natürlich auch massiv auf das subjektive Sicherheitsgefühl bei der Frage nach dem Sicherheitsbefinden „nachts allein in der Wohngegend“ insgesamt aus. Die Entwicklungen im Hinblick auf diesen Aspekt der subjektiven Sicherheit wie auch bei anderen Dimensionen des Sicherheitsgefühls dürften also in erheblichem Maße mit dem rasch fortschreitenden Alterungsprozess der Bevölkerung von Görlitz in den zurückliegenden Jahren – wie übrigens sehr ähnlich auch in Hoyerswerda – zusammenhängen.

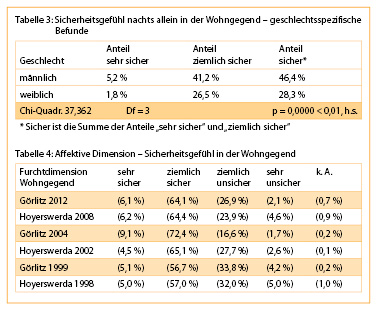

Neben dem Alter wird das subjektive Sicherheitsgefühl auch von der Geschlechtszugehörigkeit deutlich beeinflusst (Tabelle 3), wie viele empirische Untersuchungen immer wieder bestätigten.

Auch in unserer Untersuchung wurde im Hinblick auf die Frage nach dem Sicherheitsgefühl „nachts allein in der Wohngegend“, ein hoch signifikanter Einfluss des Geschlechts (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.) festgestellt. Liegt der Anteil derjenigen, die sich nachts allein in der Wohngegend „sehr sicher“ oder „ziemlich sicher“ fühlen bei den männlichen Befragten bei 46,4 Prozent, so erreicht er bei den Frauen nur 28,3 Prozent. Dass der geschlechtsspezifische Faktor in diesem Zusammenhang zwar auch, aber nicht allein ausschlaggebend erscheint, lässt indes ein Vergleich mit der Untersuchung 2004 in Görlitz erkennen, bei der sich 59,4 Prozent der Männer und immerhin auch 41,9 Prozent der Frauen nachts allein in der Wohngegend sicher fühlten.

Auch der Familienstand lässt einen deutlichen Einfluss (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0001 < 0,01, h.s.) ausmachen, der allerdings weitgehend darauf zurückgeht, dass sich unter den Verwitweten nur 13,9 Prozent sicher fühlen. Ähnliches gilt für die Ausbildungsabschlüsse (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.). Noch in der Ausbildung befindliche Befragte (49,1 Prozent) sowie Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulabschlüssen (52 Prozent) fühlen sich auffällig sicherer als andere Personenkreise. Im Hinblick auf dem Beschäftigungsstatus (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.) lassen sich ebenfalls hoch signifikante Effekte ausmachen, wobei hier vor allem Vollzeitbeschäftigte (50,8 Prozent) und noch in der Ausbildung Befindliche (52,3 Prozent) deutlich sicherer als andere, vor allem Rentnerinnen und Rentner (23,6 Prozent), erscheinen. Schließlich zeigt sich auch, dass eine höhere Zufriedenheit mit der sozialen Integration mit einem signifikant höheren Sicherheitsgefühl „nachts allein in der Wohngegend“ einhergeht (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.).

Ein weiterer Aspekt der affektuellen Kriminalitätsfurcht wurde mit der Frage: „Wie sicher fühlen Sie sich in der Wohngegend“ zu erfassen versucht (Tabelle 4). Bei dieser Fragestellung entfallen also die besonderen furchtverstärkenden Umstände „nachts“ und „allein“.

Bei der Befragung 1999 waren es in Görlitz 61,8 Prozent, 2004 allerdings sogar 81,5 Prozent, die sich „sehr sicher“ oder „ziemlich sicher“ in der eigenen Wohngegend fühlten. Mit 70,2 Prozent sich sicher Fühlenden, davon 6,1 Prozent, die sich „sehr sicher“ und 64,1 Prozent, die sich „ziemlich sicher“ fühlen, liegt dieser Anteil bei der Untersuchung 2012 fast in der Mitte zwischen diesen beiden Werten. Recht ähnlich stellten sich die entsprechenden Befunde in Hoyerswerda mit 69,6 Prozent 2002 und 70,6 Prozent 2008, die sich vorwiegend sicher in der eigenen Wohngegend fühlten, dar, während dieser Anteil 1998 in Hoyerswerda nur bei rund 62 Prozent lag.

Neben der Zufriedenheit mit der sozialen Integration (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.) lässt von den sozialdemographischen Variablen lediglich der Ausbildungsabschluss (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0057 < 0,01, h.s.) einen deutlichen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl in der Wohngegend erkennen, wobei Hochschul- und Fachhochschul mit einem Anteil von knapp 76 Prozent sicherer als die Personen mit anderen Abschlüssen erscheinen.

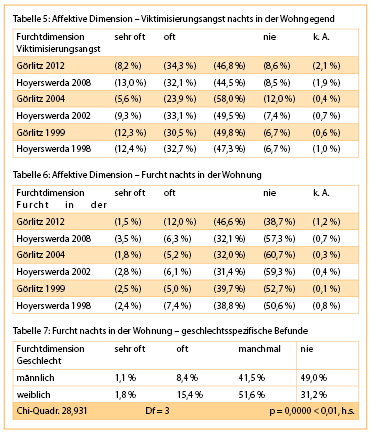

Eine weitere emotionale Furchtdimension wurde mit der Frage „Haben Sie in Ihrer Wohngegend nachts draußen alleine Angst, Opfer einer Straftat zu werden?“, zu erfassen versucht. Hierbei geht es also um das Ausmaß der Angst, persönlich Opfer von Straftaten, nachts in der eigenen Wohngegend werden zu können (Tabelle 5). Wie auch im Hinblick auf die anderen, bereits angesprochenen Furchtdimensionen kann solche Viktimisierungsangst natürlich als eine deutliche Einschränkung und Beeinträchtigung der Lebensqualität angesehen werden.

Die konkrete Angst, nachts in der Wohngegend Opfer einer Straftat zu werden, hat seit der Befragung 2004 in Görlitz deutlich zugenommen. Waren es damals 29,5 Prozent der Befragten, die „sehr oft“ oder „oft“ Angst bekundeten, nachts in der eigenen Wohngegend Opfer einer Straftat zu werden, so sind es 2012 insgesamt 42,5 Prozent, die sich so äußern. Davon haben 8,2 Prozent „sehr oft“ und 34,3 Prozent „oft“ solche Angst. Auch Ende der 1990er Jahre lagen die entsprechenden Anteile bei 45,1 Prozent 1998 in Hoyerswerda und 42,8 Prozent 1999 in Görlitz. In Hoyerswerda waren es 2002 insgesamt 42,4 Prozent und 2008 sodann 45,1 Prozent der Befragten, die angeben, „sehr oft“ oder „oft“ solche Angst zu empfinden.

Auch bei dieser Furchtdimension lassen alle bisher angesprochenen sozialdemographischen Variablen – bis auf das Alter – signifikante Einflüsse erkennen, deren Ausprägungen ähnlich wie bei der der Angst nachts allein in der Wohngegend sind. Daher soll auf ihre nähere Darlegung und Diskussion an dieser Stelle verzichtet werden. Dass das Alter bei der Frage nach der Angst in der eigenen Wohngegend nachts draußen, Opfer einer Straftat zu werden, keinen signifikanten Einfluss erkennen lässt (Spearman-Rangkorrelationskoeffizient: p = 0,0989 > 0,05, n.s., Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,4277 > 0,05, n.s.) überrascht zunächst, ist möglicherweise aber so zu erklären, dass hier nicht nach einem hypothetischen Verhalten, sondern dem tatsächlichen gefragt wurde. Das heißt, Menschen und insbesondere ältere Menschen könnten ihr Ausgehverhalten nachts an ihre Angstgefühle angepasst haben und daher – wie natürlich auch aus anderen Gründen – vielfach auf das Ausgehen alleine in der Nacht verzichten.

Die letzte der von uns gestellten Fragen zur Erfassung emotionaler Aspekte der subjektiven Sicherheit bezog sich auf Furchtgefühle nachts in der eigenen Wohnung (Tabelle 6). Hierbei ist davon auszugehen, dass die Wohnung für den Menschen als besonders wichtiger und schützenswerter Lebensbereich gilt, so dass diesbezüglich ein geringes Maß an Furcht zu erwarten ist, wie übrigens auch die vorausgegangenen Untersuchungen gezeigt haben (Sterbling/Burgheim 2006, S. 70 ff). Angst oder Furcht in der eigenen Wohnung muss demnach als eine starke Beeinträchtigung des Wohlbefindens und der Lebensqualität der davon betroffenen Menschen angesehen werden, worin auch immer solche Furcht oder Angst ihre spezifischen Verursachungen haben.

Bei dieser Frage ist es wahrscheinlich aufschlussreich, zunächst auf die Entwicklung des Anteils derjenigen zu schauen, die im Hinblick auf die Furcht nachts allein in der Wohnung mit „nie“ geantwortet haben. In Hoyerswerda waren dies 1998 knapp 51 Prozent, 2002 dann rund 59 Prozent und 2008 rund 57 Prozent. In Görlitz stieg dieser Anteil von knapp 53 Prozent 1999 auf knapp 61 Prozent 2004 und liegt jetzt, bei der Befragung 2012 bei 38,7 Prozent. Damit ist ein sehr niedriger Wert unter allen Vergleichsgesichtspunkten erreicht, dem auf der anderen Seite mit 13,5 Prozent ein vergleichsweise hoher Anteil solcher Personen gegenübersteht, die bekunden, „sehr oft“ (1,5 Prozent) oder „oft“ (12 Prozent) Angst allein in der Wohnung zu empfinden.

Betrachtet man den Einfluss einzelner sozialdemographischer Variablen auf die Furcht „nachts in der eigenen Wohnung“, so ist lediglich ein statistisch signifikanter Effekt des Familienstandes (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0003 < 0,01, h.s.) und der Geschlechtszugehörigkeit zu erkennen. Was den Einfluss des Familienstandes betrifft, überrascht etwas, dass neben Verwitweten, mit einem Anteil von 18,2 Prozent, die „oft“ oder „sehr oft“ Angst „nachts allein in der Wohnung“ bekunden, auch mit einem Partner liierte ledige Personen zu 24,2 Prozent äußern, „oft“ oder „sehr oft“ Angst allein in der Wohnung zu haben.

Im Hinblick auf den sehr ausgeprägten Einfluss des Geschlechts (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.) sind Einzelheiten der folgenden Tabelle 7 zu entnehmen.

Während sich Männer nur zu 9,5 Prozent „sehr oft“ (1,1 Prozent) oder „oft“ (8,4 Prozent) allein in der Wohnung fürchten, sind es bei den Frauen 17,2 Prozent, die „sehr oft“ (1,8 Prozent) oder „oft“ (15,4 Prozent) ein solches Furchtgefühl empfinden. Auf der anderen Seite sind es 49 Prozent der Männer, aber nur 31,2 Prozent der Frauen, die bekunden, sich „nie“ allein in der Wohnung gefürchtet zu haben. Inwiefern in diesem Zusammenhang auch geschlechtsspezifische Stereotype oder Selbststilisierungen zum Ausdruck kommen (Sterbling 2002, S. 125 ff), kann auf der Grundlage unserer Daten nicht genauer gesagt werden. Es wäre aber sicherlich interessant, dies genauer zu analysieren.

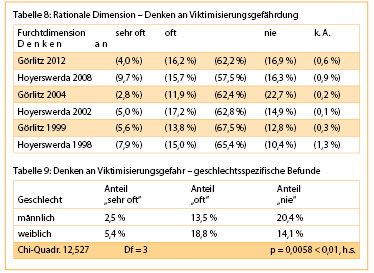

Außer den behandelten affektuellen Furchtaspekten wurde auch die kognitiv-rationale Dimension der Kriminalitätsfurcht mit der Frage: „Wie oft denken Sie daran, selbst Opfer einer Straftat zu werden?“ erhoben (Tabelle 8). Neben den eher gefühlsbestimmten Reaktionen auf soziale Gegebenheiten sind solche, die stärker gedanklich erwogen und reflektiert erscheinen, natürlich gleichermaßen relevant und aussagekräftig. Dabei muss an dieser Stelle offen bleiben, wie weit sich das tatsächlich Verhalten im Einzelnen eher an emotionalen, kognitiven oder normativen Bewertungen orientiert.

Die gedankliche Beschäftigung mit einer möglichen eigenen Viktimisierung stellt einen wichtigen Aspekt des subjektiven Sicherheitsempfindens dar und hat möglicherweise eine Schlüsselbedeutung für das Verständnis der hier im Mittelpunkt des Interesses stehenden Gesamtentwicklungszusammenhänge der subjektiven Sicherheit. Aufschlussreich erscheint zunächst, dass der Anteil derjenigen, die „sehr oft“ (4,0 Prozent) oder „oft“ daran denken, dass sie Opfer einer Straftat werden könnten, in Görlitz 2012 auf 20,2 Prozent gestiegen ist, nachdem sich 2004 lediglich 14,7 Prozent und 1999 knapp 20 Prozent in diesem Sinne äußerten. Dies ist ein auffälliger Anstieg gegenüber 2004. In Hoyerswerda waren es 2008 sogar rund ein Viertel (25,4 Prozent) der Befragten, die sich regelmäßig gedanklich mit der eigenen Viktimisierungsgefahr beschäftigten, 1998 bekundeten dies in Hoyerswerda 22,9 Prozent und 2002 auch etwas über 22 Prozent. Einer vergleichbaren Studie aus der südbadischen Stadt Rottweil ist zu entnehmen, dass 13,9 Prozent der befragten Bürger angeben, „sehr oft“ oder „oft“ Angst zu haben, Opfer einer Straftat zu werden, „manchmal“ fürchten sich 58,6 Prozent (Kury u.a. 2004). Der Anteil der Bürger in Görlitz, die sich „sehr oft“ oder „oft“ Gedanken über ihre Gefährdung machen, gleicht sich 2012 den Befunden in Hoyerswerda bzw. in Görlitz in den späten 1990er Jahren an. Dies zeigt auch der Anteil derjenigen, die sich „nie“ mit ihren eigenen Viktimisierungsrisiken beschäftigen, der in Görlitz 2012 bei 16,9 Prozent und in Hoyerswerda 2008 ganz ähnlich bei 16,2 Prozent liegt. In allen Untersuchungen bekundeten übrigens mehr als die Hälfte aller Befragten, dass sie sich zumindest „manchmal“ gedanklich mit der eigenen Viktimisierungsgefährdung beschäftigen. Welchen Einfluss haben verschiedene sozialdemographische Merkmale der Befragten in diesem Zusammenhang?

Zunächst ist festzuhalten, dass im Hinblick auf die rationale Furchtdimension die Altersgruppenzugehörigkeit eigentlich keinen signifikanten Einfluss (Spearman-Rangkorrelationskoeffizient: p = 0,1278 > 0,05, n.s., Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0485 > 0,01, p = 0,0485 < 0,01, s.s.) aufweist, also das Nachdenken über die eigene Gefährdung erfolgt weitgehend altersunabhängig. Das hat, methodisch betrachtet, den Vorteil, dass die hier festgestellten Entwicklungen daher auch kaum von der Veränderung der Altersstruktur beeinflusst erscheinen. Auch der Familienstand (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,2139 > 0,05, n.s.) oder der Stadtteil, in dem die Befragten wohnen (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,1797 > 0,05, n.s.) lassen keinen systematischen Einfluss ausmachen. Die Geschlechtszugehörigkeit aber sehr wohl (p = 0,0058 < 0,01, h.s.), wie aus der folgenden Übersicht (Tabelle 9) zu entnehmen ist.

16 Prozent der Männer denken „sehr oft“ (2,5 Prozent) oder „oft“ (13,5 Prozent) daran, Opfer einer Straftat zu werden, bei den Frauen sind es indes 24,2 Prozent, die sich „sehr oft“ (5,4 Prozent) oder „oft“ (18,8 Prozent) mit der eigenen Viktimisierungsmöglichkeit gedanklich beschäftigen. Über 20 Prozent der männlichen Befragten, aber nur rund 14 Prozent der weiblichen antworteten, dass sie sich gedanklich „nie“ mit der eigenen Viktimisierungsgefährdung auseinandersetzen würden.

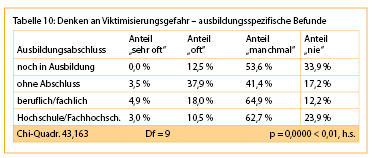

Auf die kognitiv-rationale Kriminalitätsfrucht hat der Ausbildungsabschluss einen hoch signifikanten Einfluss (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.), wie aus der folgenden Übersicht (Tabelle 10) entnommen werden kann.

Während bei den Befragten ohne Ausbildungsabschluss 41,4 Prozent „sehr oft“ (3,5 Prozent) oder „oft“ (37,9 Prozent) an die eigene Viktimisierungsmöglichkeit denken, sind es bei den Befragten mit beruflichen oder fachlichen Ausbildungsabschlüssen 22,9 Prozent und bei den Befragten mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss lediglich 13,5 Prozent sowie bei den noch in der Ausbildung befindlichen Befragten nur 12,5 Prozent, die äußern, dass sie sich „sehr oft“ (0,0 Prozent) oder „oft“ (12,5 Prozent) mit der eigenen Viktimisierungsgefährdung beschäftigten. Die rationale Kriminalitätsfurcht ist also insbesondere bei höheren Ausbildungsabschlüssen und Personen, die sich noch in der Ausbildung befinden, auffällig geringer.

Der Beschäftigungsstatus lässt keinen signifikanten Zusammenhang (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,2024 > 0,05, n.s.) feststellen, dafür liegt aber ein deutlicher Effekt der Zufriedenheit mit der sozialen Integration (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0009 < 0,01, h.s.) vor. Von den mit ihrer sozialen Integration „sehr“ zufriedenen Befragten denken nur 7,9 Prozent „sehr oft“ (1,7 Prozent) oder „oft“ (6,2 Prozent) an ihr eigenes Viktimisierungsrisiko, bei den „eher“ Unzufriedenen sind es indes 25,9 Prozent und bei den „sehr“ Unzufriedenen sogar 36,4 Prozent. Die Zufriedenheit mit der sozialen Integration hat also auch in diesem Falle – wie übrigens bei vielen anderen Aspekten in unseren Untersuchungen – einen großen Einfluss auf das Ausmaß der Kriminalitätsfurcht.

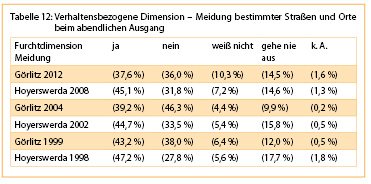

Das Verhalten oder der konative Aspekt ist neben dem affektuellen bzw. kognitiv-rationalen Bereich in der Betrachtung der Kriminalitätsfurcht und der subjektiven Sicherheit ebenfalls analytisch und empirisch besonders relevant. Der konative Gesichtspunkt wurde durch zwei Fragen erfasst. Die eine Frage lautete: „Als Sie das letzte Mal abends ausgegangen sind, haben Sie sich von einer anderen Person begleiten lassen, damit Ihnen nichts zustößt?“ (Tabelle 11). Als zweite verhaltensbezogene Frage wurde erhoben: „Als Sie das letzte Mal abends ausgegangen sind, haben Sie bestimmte Straßen oder Orte gemieden, um zu verhindern, dass Ihnen etwas zustößt?“ (Tabelle 12).

In Görlitz stieg der Anteil der Personen, die sich beim letzten abendlichen Ausgang begleiten ließen, damit ihnen nichts passiert, in der Befragung 2012 gegenüber der von 2004 zwar nur geringfügig von 27,3 Prozent auf 28,1 Prozent, allerdings sank der Anteil der Befragten, die bei dieser Frage mit „nein“ antworteten, von fast 60 Prozent 2004 auf rund 50 Prozent 2012. Das bedeutet, dass sowohl der Anteil der Befragten, die mit „weiß nicht“ antworteten, von 5,7 Prozent auf 9,6 Prozent stieg, wie auch der Anteil der befragten Bürger, die äußerten, dass sie nie abends ausgingen. Dieser stieg von 6,8 Prozent 2004 auf 10,8 Prozent 2012 und dürfte hauptsächlich mit der fortschreitenden Alterung der Görlitzer Bevölkerung zu erklären sein. Der Anteil der Befragten, die sich beim letzten abendlichen Ausgang begleiten ließen, damit ihnen nichts passiert, stieg in Hoyerswerda von 33,9 Prozent 1998 über 34,2 Prozent 2002 auf 36,7 Prozent 2008 kontinuierlich an. In Görlitz ging dieser Anteil indes von 37,3 Prozent 1999 auf 27,3 Prozent im Jahr 2004 zunächst deutlich zurück, um 2012 – wie gesehen – wieder leicht auf 28,1 Prozent anzusteigen.

Zwischen dem Alter der Befragten und dem Anteil derer, die sich abends zum Schutz begleiten ließen, besteht erwartungsgemäß ein statistisch hoch signifikanter Zusammenhang (Spearman-Rangkorrelationskoeffizient: p = 0,0001 < 0,01, h.s., Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.). Ebenso verhält es sich mit dem Geschlecht (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.), wobei Frauen sich zu 42,6 Prozent, Männer aber nur zu 11,3 Prozent begleiten ließen. Auch der Familienstand erscheint in seinem Einfluss statistisch hoch signifikant (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.), wobei vor allem verwitwete Personen sich mit 37,5 Prozent am häufigsten begleiten lassen wie auch mit einem Anteil von 28,1 Prozent am häufigsten bekunden, dass sie abends nie ausgingen. Der Ausbildungsabschluss (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.) und der Beschäftigungsstatus (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.) lassen ebenfalls statistisch hoch signifikante Effekte erkennen, wobei vor allem Befragte mit Hochschul- und Fachhochschulabschlüssen bzw. Vollzeitbeschäftigte sich am seltensten begleiten lassen, während noch in der Ausbildung Befindliche und Rentner überdurchschnittlich häufig begleitet werden. Es liegen demnach auch entsprechende Interaktionseffekte mit dem Alter vor. Der Stadtteil, in dem die Befragten wohnen, zeigt keinen Einfluss (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,5196 > 0,05, n.s.). Dafür aber die Zufriedenheit mit der sozialen Integration (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0089 < 0,01, h.s.). Vor allem Befragte, die mit ihrer sozialen Einbindung „sehr zufrieden“ sind, ließen sich mit einem Anteil von 19,2 Prozent deutlich seltener als andere beim letzten abendlichen Ausgang begleiten. Auch damit wird der Befund eines engen Zusammenhangs zwischen der Zufriedenheit mit der sozialen Integration und dem Sicherheitsgefühl nachdrücklich bestätigt.

Noch aufschlussreicher erscheint die Entwicklung im Hinblick auf das Meidungsverhalten (Tabelle 12), das mit der Frage: „Als Sie das letzte Mal abends ausgegangen sind, haben Sie bestimmte Straßen oder Orte gemieden, um zu verhindern, dass Ihnen etwas zustößt?“, erfasst wurde.

Mit 37,6 Prozent der Befragten, die angeben, dass sie abends bestimmte Straßen und Orte meiden würden, damit ihnen nichts passiert, wird bei der Befragung 2012 in Görlitz eigentlich der niedrigste Anteil an „ja“-Antworten bei dieser Frage festgestellt. Allerdings liegt der Anteil der „nein“-Antworten mit 36 Prozent 2012 um rund 10 Prozent niedriger als 2004, als 46,3 Prozent mit „nein“ antworteten. Dies erklärt sich insbesondere dadurch, dass 2012 deutlich mehr Befragte mit „weiß nicht“ (10,3 Prozent) oder mit „gehe nie (abends) aus“ (14,5 Prozent) antworteten. 1998 lag der Anteil der „ja“-Antworten bei dieser Frage in Hoyerswerda bei 47,2 Prozent, 2002 bei knapp 45 Prozent und 2008 ebenfalls bei rund 45 Prozent. In Görlitz waren es 1999 rund 43 Prozent und 2004 rund 39 Prozent, die mit „ja“ antworteten.

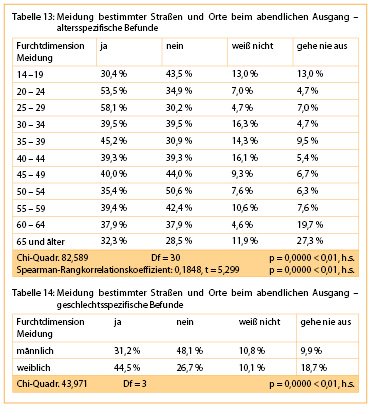

Kein erkennbarer Zusammenhang besteht zwischen der Meidung bestimmter Straßen und Orte und dem Stadtteil, in dem die Befragten wohnen (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,2076 > 0,05, n.s.). Das Alter erweist sich indes in seinem Einfluss auf das Meidungsverhalten statistisch hoch signifikant wirksam (Spearman-Rangkorrelationskoeffizient: p = 0,0000 < 0,01, h.s., Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.).

Der zwischen dem Alter und der Meidung bestimmter Straßen und Orte abends bestehende, statistisch hoch signifikante Zusammenhang stellt sich im Einzelnen komplizierter dar (Tabelle 13). So liegt der Anteil der Befragten, die dies bejaht haben, bei den 20 bis 24-Jährigen (53,5 Prozent) und bei den 25 bis 29-Jährigen (58,1 Prozent) am höchsten und bei den 14 bis 19-Jährigen mit 30,4 Prozent am niedrigsten. Bei dieser jüngsten Altersgruppe antworteten allerdings 13 Prozent, dass sie abends (noch) nicht ausgehen. Lediglich bei den Altersgruppen der 45 bis 59-Jährigen überwiegt der Anteil derjenigen, die bestimmte Straßen und Orte nachts nicht meiden, den Anteil derjenigen, die solches Meidungsverhalten bekunden. Bei der Altersgruppe der 60 bis 64-Jährigen mit 19,7 Prozent und insbesondere bei den Befragten über 64 Jahren mit 27,3 Prozent ist vor allem der Anteil derjenigen hoch, die äußern, dass sie abends – aus welchen Gründen auch immer – „nie ausgehen“. Der statistisch signifikante Zusammenhang geht demnach nicht nur auf das Meidungsverhalten selbst zurück, sondern auch darauf, dass die Angehörigen der beiden ältesten Altersgruppen auch deutlich seltener als die Befragten anderer Altersgruppen überhaupt abends ausgehen. Natürlich ist ein starker Interaktionseffekt mit dem Geschlecht zu vermuten, also dass es überwiegend Frauen der einzelnen Altersgruppen sind, die abends bestimmte Straßen und Orte, aus Furcht, dass ihnen etwas zustoßen könnte, meiden.

Wie zu erwarten war, zeigt das Geschlecht bezüglich dieser konativen Furchtdimension des Meidungsverhaltens einen hoch signifikanten Einfluss (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.). Nicht nur, dass gegenüber 44,5 Prozent der Frauen, die bekunden, dass sie abends aus Frucht bestimmte Straßen und Orte meiden, der Anteil der Männer, die sich so äußern, nur 31,2 Prozent beträgt. Auf der anderen Seite verneinen 48,1 Prozent der Männer, aber nur 26,7 Prozent der Frauen ein solches Meidungsverhalten. Es fällt auch auf, dass ein fast doppelt so hoher Anteil an Frauen, nämlich 18,7 Prozent, gegenüber 9,9 Prozent der Männer erklären, dass sie abends nie ausgehen würden. Ob ein abendlicher Ausgang aus Furcht oder aus anderen vorliegenden Gründen unterbleibt, ist damit nicht unbedingt gesagt, kann aber wohl als eines der relevanten Motive durchaus angenommen werden.

Alle anderen betrachteten sozialdemographischen bzw. unabhängigen Variablen zeigen ebenfalls statistisch signifikante Effekte. Dies gilt für die Ausbildungsabschlüsse (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0138 > 0,01, p = 0,0138 < 0,05, s.s.), bei denen ein schwach signifikanter Einfluss festzustellen ist, ebenso im Hinblick auf den Beschäftigungsstatus (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0000 < 0,01, h.s.), den Familienstand (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0003 < 0,01, h.s.) und die Zufriedenheit mit der sozialen Integration (Pearson-Chi-Quadrat: p = 0,0045 < 0,01, h.s.).

Schlussbetrachtung

Im Sinne der theoretischen Ausgangspunkte konnte gezeigt werden, dass verschiedene sozialdemographische Kenngrößen vielfach einen statistisch hoch signifikanten Einfluss auf verschiedene Aspekte der subjektiven Sicherheit haben. Dies gilt insbesondere für das Alter und das Geschlecht der Befragten, ebenso aber auch für andere untersuchte unabhängige Variablen. Soweit sich im Zeitverlauf deutliche Veränderungen in der sozialdemographischen Zusammensetzung der Bevölkerung und insbesondere in der Altersstruktur ergaben (Sterbling 2013, S. 64 ff), hat dies auch mehr oder weniger weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der subjektiven Sicherheit insgesamt. Kriminalitätsfurcht ist eine Erscheinung, die zwar in allen Bevölkerungsgruppen anzutreffen ist, aber doch auch sozialdemographisch beschreibbare, spezifische Differenzen erkennen lässt. An entsprechende Befunde und Erkenntnisse kann sicherlich auch in der praktischen Präventionsarbeit und nicht zuletzt in der Kriminalprävention sinnvoll angeknüpft werden.

Literatur

Babl, S. (1993): Mehr Unzufriedenheit mit der Öffentlichen Sicherheit im vereinten Deutschland. Ein Zusammenhang objektiver und subjektiver Indikatoren zur Kriminalität, in: Informationsdienst Soziale Indikatoren, Nr. 9. Mannheim, S. 5-10

Baier, D./Rabold, S./Kappes, C./ Kudlacek, D. (2009): Sicherheit und Kriminalität in Stade – Ergebnisse einer Schüler und Erwachsenenbefragung. Hannover

Burgheim, J./Sterbling, A. (1999a): Hoyerswerda: Modell kommunaler Kriminalprävention in Sachsen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Konstanz

Burgheim, J./Sterbling, A. (1999b): Subjektive Sicherheit und Lebensqualität. Eine empirische Untersuchung in Hoyerswerda. In: Die Kriminalpolizei. Vierteljahreszeitschrift der Gewerkschaft der Polizei, 17. Jg., Nr. 3. Worms, S. 153-157

Burgheim, J./Sterbling, A. (2000): Subjektive Sicherheit und Lebensqualität in Görlitz, Rothenburger Beiträge. Schriftenreihe der Fachhochschule für Polizei Sachsen (Band 4). Rothenburg/Oberlausitz

Dittmann, J. (2005): Kriminalitätsfurcht sinkt in Deutschland entgegen dem EU-Trend. Zur Wahrnehmung und Bewertung der Kriminalität, in: Informationsdienst soziale Indikatoren, Ausgabe 34, Juli 2005. Mannheim, S. 6-9

Dittmann, J. (2011): Wahrnehmung und Bewertung der öffentlichen Sicherheit, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 2011. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland (Band II). Bonn, S. 297-301

Dölling, D./Feltes, T./Heinz, W./Kury, W. (2003): Kommunale Kriminalprävention – Analysen und Perspektiven – Ergebnisse der Begleitforschung zu den Pilotprojekten in Baden-Württemberg. Holzkirchen/Obb.

Dreher, G./Feltes, T. (Hrsg.) (1998): Das Modell New York: Kriminalprävention durch ,Zero Tolerance‘? Holzkirchen/Obb.

Feltes, T. (Hrsg.) (1995): Kommunale Kriminalprävention in Baden-Württemberg. Erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung von drei Pilotprojekten. Holzkirchen/Obb.

Feltes, T. u. a. (Hrsg.) (2006): Kriminalpolitik und ihre wissenschaftlichen Grundlagen: Festschrift für Hans-Dieter Schwind. Heidelberg

Füllgrabe, U. (2000): Die „Broken-Windows-Theorie“. Oder: Wann wirkt die Strategie der Null-Toleranz?, in: Kriminalistik. Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis 54 Jg. Heidelberg, S. 383-386

Goritzka, U. (2008): Polizei im Dialog – Ergebnisse der Bürgerbefragung in Bremen. Bremen

Herbst, S. (2011): Untersuchungen zum Viktimisierungs-Furcht-Paradoxon. Ein empirischer Beitrag zur Aufklärung des „Paradoxons“ anhand von Vorsicht und Vulnerabilität im Alter. Baden-Baden

Hermann, D./Laue, Ch. (2003): Vom „Broken-Windows-Ansatz“ zu einer lebensstilorientierten ökologischen Kriminalitätstheorie, in: Soziale Probleme, 14. Jg. Pfaffenheim, S. 107-136

Kury, H./Obergfell-Fuchs, J. (2003): Kriminalitätsfurcht und ihre Ursachen, in: Der Bürger im Staat, 53. Jg., Heft 1. Stuttgart, S. 9-18

Kury, H./Dreher, G./Obergfell-Fuchs, J. (2004): Bevölkerungsumfragen und Kommunale Kriminalprävention: Das Beispiel der Stadt Rottweil, in: Kriminalistik. Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis, 58. Jg., Heft 10. Heidelberg, S. 605-612

Kury, H./Lichtblau, A./Neumaier, A. (2004): Was messen wir, wenn wir Kriminalitätsfurcht messen?, in: Kriminalistik. Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis, 58. Jg., Heft 7. Heidelberg, S. 457-465

Naplava, Th. (2007): Macht Kriminalität Angst? Ergebnisse einer landesweiten Bevölkerungsbefragung durch die Polizei in Nordrhein-Westfalen, in: Kriminalistik. Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis, 61. Jg., Heft 6. Heidelberg, S. 392-396

Noll, H.-H. (1994): Zustand der öffentlichen Sicherheit beeinträchtigt Wohlbefinden der Bürger. Befunde zur subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der öffentlichen Sicherheit, in: Informationsdienst Soziale Indikatoren, Nr. 12. Mannheim, S. 5-8

Noll, H.-H./ Weick, St. (2000): Öffentliche Sicherheit: Objektive und Subjektive Indikatoren, in: Noll, H.-H./Habich, R. (Hrsg.): Vom Zusammenwachsen einer Gesellschaft. Analysen zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland. Frankfurt a. M.-New York, S. 199-221

Oberwittler, D./Karstedt, S. (Hrsg.) (2004): Soziologie der Kriminalität, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 43. Wiesbaden

Reuband, K.-H. (1992): Objektive und subjektive Bedrohung durch Kriminalität. Ein Vergleich der Kriminalitätsfurcht in der Bundesrepublik Deutschland und den USA 1965-1990, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 44. Jg. Opladen, S. 341-353

Reuband, K.-H. (1999): Wahrgenommene Polizeipräsenz in der Wohngegend und ihre Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl, in: Die Polizei. Fachzeitschrift für öffentliche Sicherheit mit Beiträgen aus der Polizei-Führungsakademie, 89. Jg., Heft 4. Köln, S. 112-116

Schneider, H. J. (2001): Kriminologie für das 21. Jahrhundert. Schwerpunkte und Fortschritte der internationalen Kriminologie. Überblick und Diskussion. Münster-Hamburg-Berlin-London

Schwind, H.-D. (2009): Kriminologie. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen. Heidelberg (19. Aufl.)

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2006): Datenreport 2006. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Bonn

Sterbling, A. (2002): Görlitzer Lehrerbefragung über Gewalt an Schulen, Rothenburger Beiträge. Schriftenreihe der Fachhochschule für Polizei Sachsen (Band 13). Rothenburg/Oberlausitz

Sterbling, A. (2008): Entwicklungen der subjektiven Sicherheit und Lebensqualität. Zehn Jahre Bevölkerungsbefragungen in Hoyerswerda und Görlitz 1998-2008. Rothenburger Beiträge. Polizeiwissenschaftliche Schriftenreihe (Band 48). Rothenburg/Oberlausitz

Sterbling, A. (2009): Opfererfahrungen und Kriminalitätsfurcht. Empirische Befunde, in: Die Polizei. Fachzeitschrift für öffentliche Sicherheit mit Beiträgen aus der Deutschen Hochschule der Polizei, 100. Jg., Heft 5. Köln, S. 132-138

Sterbling, A. (2010): Fragen der Sicherheit in unsicheren Zeiten. Lokale Befunde und internationale Entwicklungszusammenhänge. Rothenburger Beiträge. Polizeiwissenschaftliche Schriftenreihe (Band 54). Rothenburg/Oberlausitz

Sterbling, A. (2013): Görlitzer Bürgerbefragung 2012 zur subjektiven Sicherheit und Lebensqualität, Rothenburger Beiträge. Polizeiwissenschaftliche Schriftenreihe (Band 64). Rothenburg/Oberlausitz

Sterbling, A./Burgheim, J. (2004a): Nochmals Hoyerswerda: Lebensqualität und subjektive Sicherheit – eine Wiederholungsuntersuchung, Rothenburger Beiträge. Schriftenreihe der Fachhochschule für Polizei Sachsen (Band 17). Rothenburg/Oberlausitz

Sterbling, A./Burgheim, J. (2004b): Aspekte und Entwicklungen der wahrgenommenen Sicherheit und Lebensqualität. Ergebnisse empirischer Untersuchungen. In: Die Kriminalpolizei. Vierteljahreszeitschrift der Gewerkschaft der Polizei, 22. Jg., Nr. 2. Worms, S. 40-45

Sterbling, A./Burgheim, J. (2006a): Sicherheit und Lebensqualität in Görlitz. Ergebnisse empirischer Untersuchungen. Rothenburger Beiträge. Schriftenreihe der Fachhochschule für Polizei Sachsen (Band 27). Rothenburg/Oberlausitz

Sterbling, A./Burgheim, J. (2006b): Subjektive Sicherheit und Bewertung der Polizeiarbeit in Ostsachsen. In: Die Kriminalpolizei. Vierteljahreszeitschrift der Gewerkschaft der Polizei, 24. Jg., Heft 2. Worms, S. 58-62

Tücke, M. (2000): Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und Möglichkeiten der Prävention in einer Mittelstadt. Regionale kriminologische Analyse der Stadt Lingen (Ems). Lengerich u.a.O.

Tücke, M. (2002): Kriminologische Regionalanalyse der Stadt Nordhorn. Osnabrück

Wurtzbacher, J. (2008): Urbane Sicherheit und Partizipation. Stellenwert und Funktion bürgerschaftlicher Beteiligung an kommunaler Kriminalprävention. Wiesbaden

Ziegleder, D./Kudlacek, D./Fischer, T. (2011): Zur Wahrnehmung und Definition von Sicherheit durch die Bevölkerung. Erkenntnisse und Konsequenzen aus der kriminologisch sozialwissenschaftlichen Forschung. BerlinZimmermann, U. W. (2005): Sicherheitsvorsorge vor Ort. Eine verschiedenen Trägern zustehende, vernetzt wahrzunehmende Aufgabe auch in Bereichen „Innerer Sicherheit“ und öffentlicher Un-Ordnung in der Kommune. Würzburg